Méthodologie du déroulé expérimental

Toutes les évaluations faites sont modifiables jusqu'à la cloture de la campagne de recueil.

Tous les exemples de cette page ont été positionné aléatoirement, merci de ne pas en tenir compte pour vos classements

Introduction

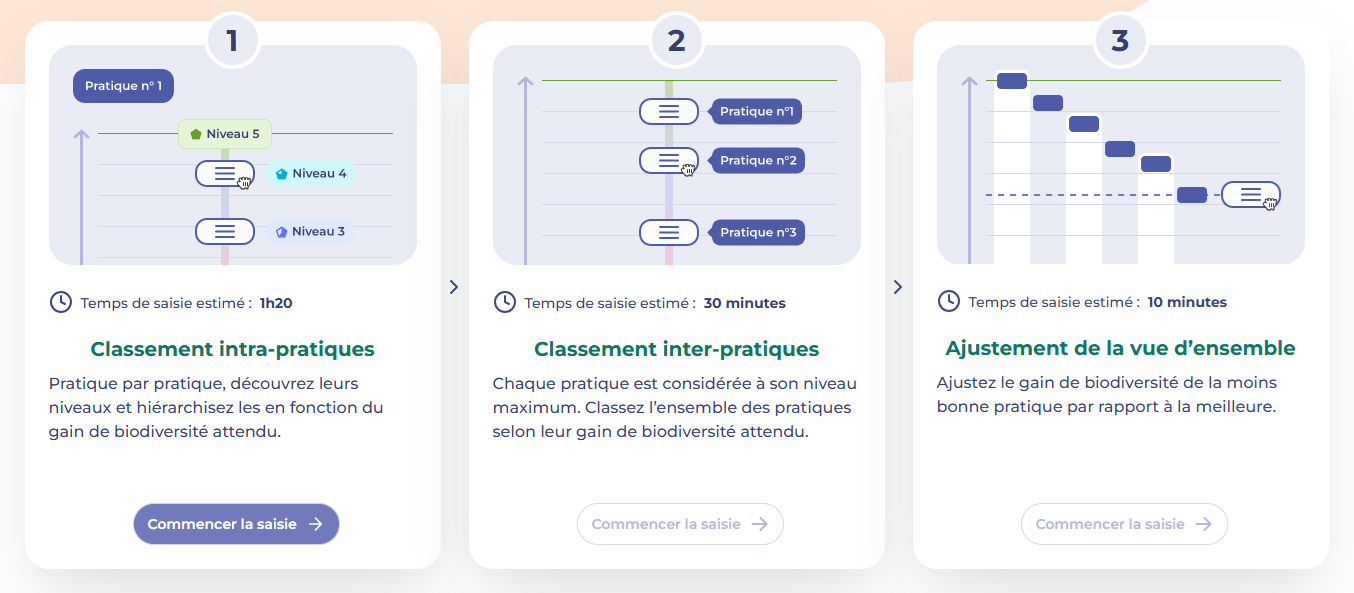

Le déroulé de l'expérience est décomposé en 5 étapes. Les trois premières étapes sont ordonnées et ne peuvent commencer que lorsque la précédente est terminée. Les deux étapes suivantes sont des étapes supplémentaires. Elles ne sont pas déterminantes dans l'élaboration du classement de référence mais elles permettent d'intégrer les gains dans la réalité de leurs réalisations, de rendre les pratiques interdépendantes et intégrées à leur environnement.

Les trois premières étapes sont obligatoires pour prendre en compte une participation. Elles permettent de construire, étape par étape, le classemment d'un(e) participant(e). Ce sont les consensus entre les classements individuels qui permettront d'évaluer le classement de référence d'un socio-écosystèmes

Les deux étapes supplémentaires permettent de relacher les hypothèses d'indépendance entre les gains des pratiques ainsi que entre les pratiques et leurs milieux d'implantation. Dans l'une, on demande la catégorisation des relations entre pratiques (deux à deux) de très synergiques à très redondantes (5 catégories). Dans l'autre, on demande la catégorisation de l'effet d'un gradient (humidité / acidité / ouverture du paysage) sur la réalisation du gain de la pratique, de très amplifé à très réduit (5 catégories).

Les exercices supplémentaires, bien que non obligatoire, ont une forte valeur ajoutée car ils permettent d'inscrire la pratique dans la réalité de sa réalisation. De même, ce sont des évaluations impossibles a réaliser in-vivo et qui ne pourrait être approximé que dans ce cadre d'exercice (dire d'expert / semi-quantitatif).

Items à évaluer :

Pour un socio-écosystème donné, dans un climat donné, pour un biome donné et pour un usage donné

-

une liste de 15 à 20 pratiques

-

3 à 6 niveaux (cumulatifs) par pratiques

-

3 conditions du mileu d'implantation

-

+ les différentes combinaisons de ces éléments

Déroulé :

Parcours obligatoire :

Présentation

Exercice 1 : Classement intra-pratiques

Pratique par pratique, découvrez leurs niveaux et hiérarchisez les en fonction du gain de biodiversité attendu.

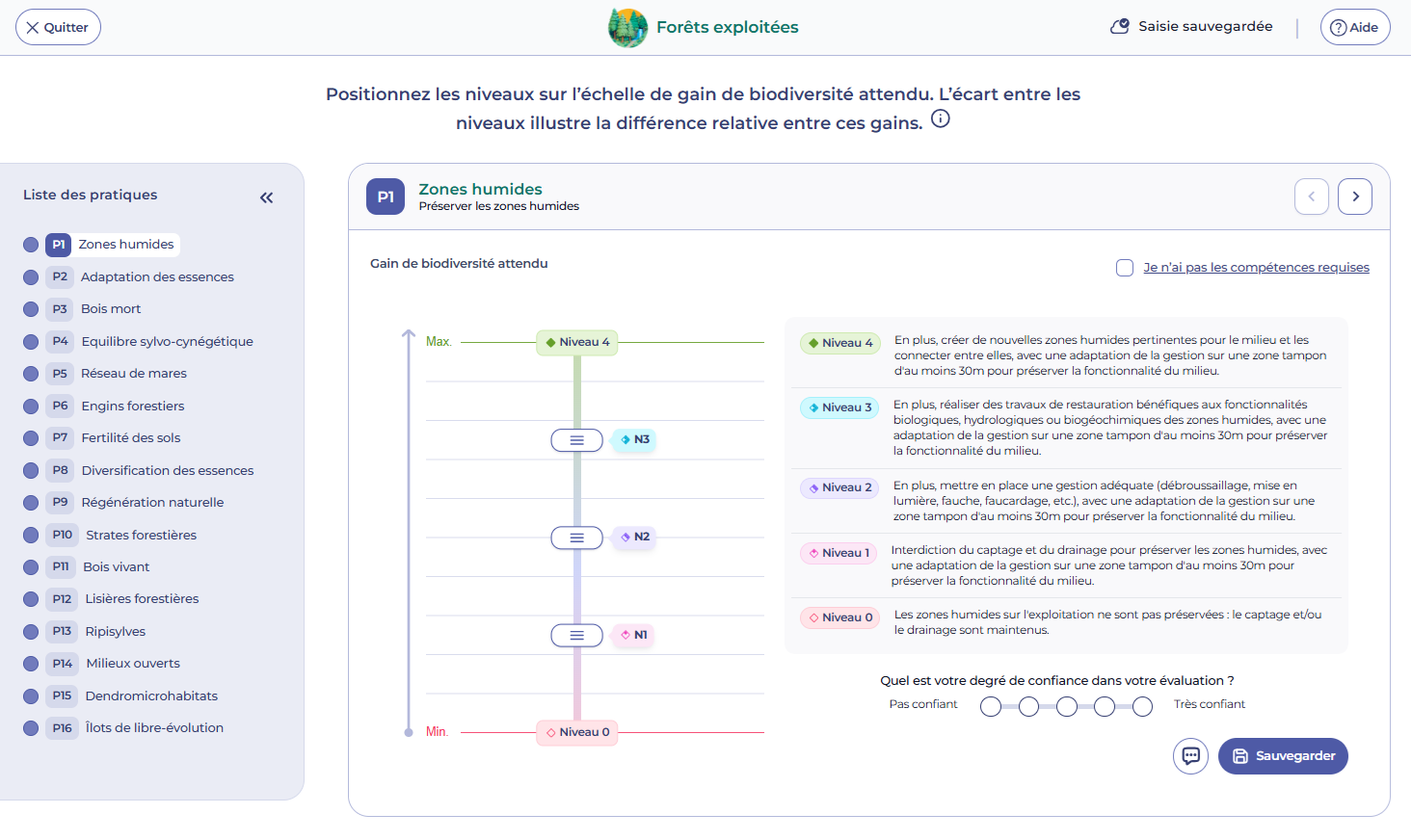

Positionnez les niveaux sur l’échelle de gain de biodiversité attendu. L’écart entre les niveaux illustre la différence relative entre ces gains.

Affichage de l'écran de l'exercicee

On retrouve, à gauche la liste des pratiques, avec un ordre d'affichage différent d'un(e) expert(e) à l'autre. A droite, le contenu des niveaux de la pratique à l'étude. La pratique à l'étude est celle sélectionnée dans le menu de gauche et dont le titre se retrouve en haut de la fenêtre d'évaluation. Au centre, l'échelle sur laquelle il faut réaliser l'exercice.

Retrouver les contenus des taxonomies de pratiques dans les documents PDF à télécharger sur la page programme.

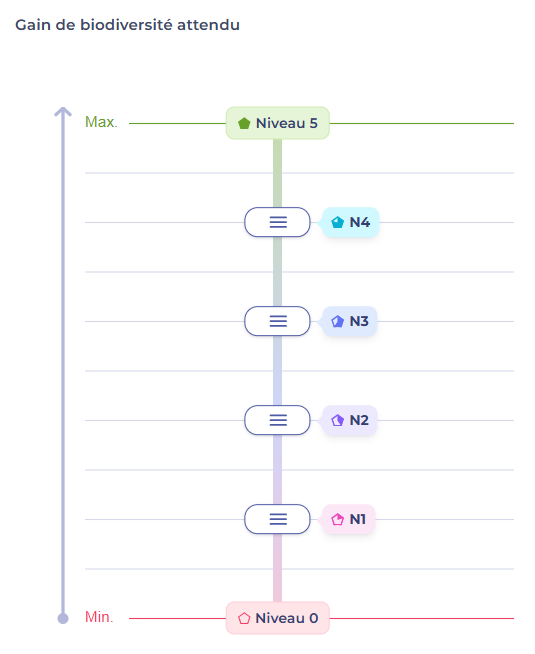

Positionnement initial

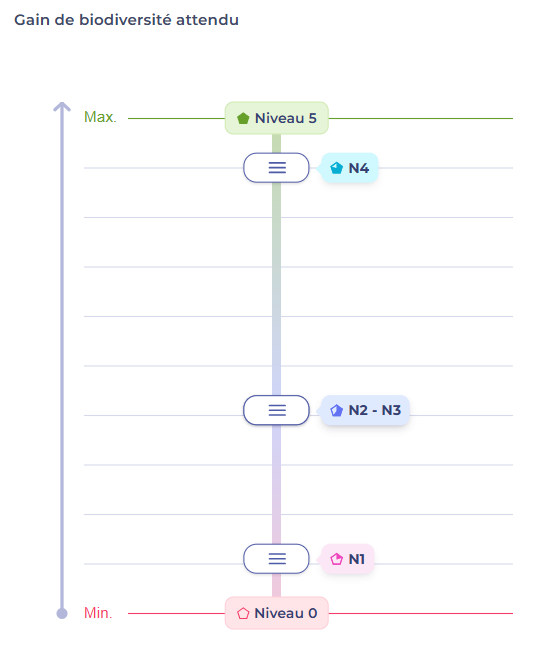

Positionnement final possible

Dans ce premier exercice, on présente les pratiques les unes après les autres avec un niveau 0 et un niveau maximum fixes. Les niveaux intermédiaires sont présentés avec des écarts homogènes.

Commencer par le contenu des pratiques, les unes après les autres, permet de se familiariser avec les spécificités des items qui seront évalués tout au long du parcours expérimental.

On demande aux participant(e)s de repositionner les niveaux afin que les écarts représentent la différence relative entre les gains de biodiversité attendus. Les exigences décrites dans les niveaux ne sont pas proportionnelles d'un niveau à l'autre, il semble qu'un écart de gain de biodiversité attendu homogène entre chaque niveau ne serait pas cohérent.

L'expert(e) a la possibilité de nous indiquer qu'il n'est pas en mesure d'évaluer une pratique, elle est alors éliminée de sa liste d'item à évaluer.

(coche "je n'ai pas les compétences requises")

Une fois l'évaluation d'une pratique faite, l'expert(e) nous indique son niveau de confiance dans le positionnement réalisé. Ces niveaux de confiance permettent d'appréhender une partie de la variance intra-évaluateur(ice). Ils permettent également d'encourager les expert(e)s à prendre des risques en répondant aux pratiques moins bien maitrisées.

Exercice 2 : Classement inter-pratiques

Chaque pratique est considérée à son niveau maximum. Classez l’ensemble des pratiques selon leur gain de biodiversité attendu.

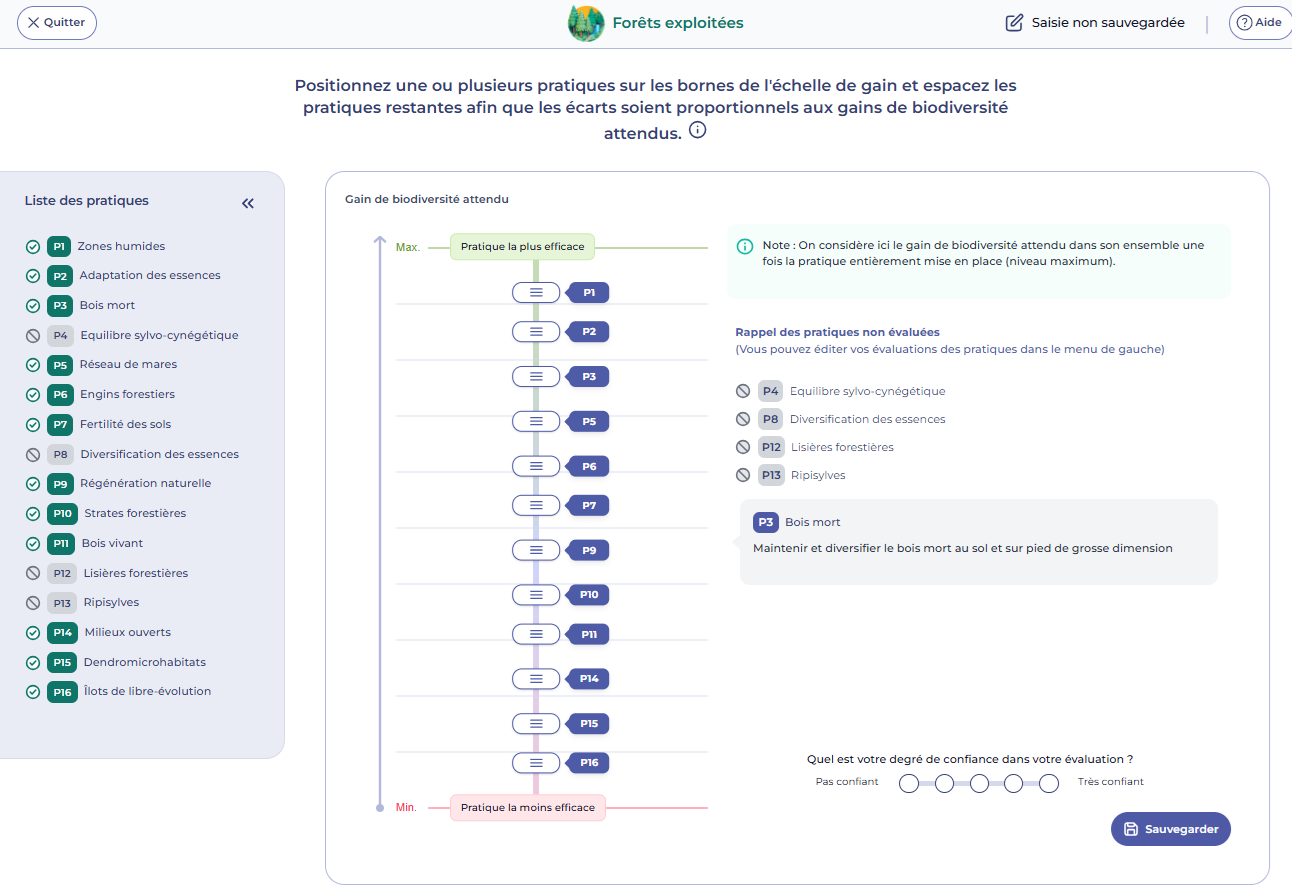

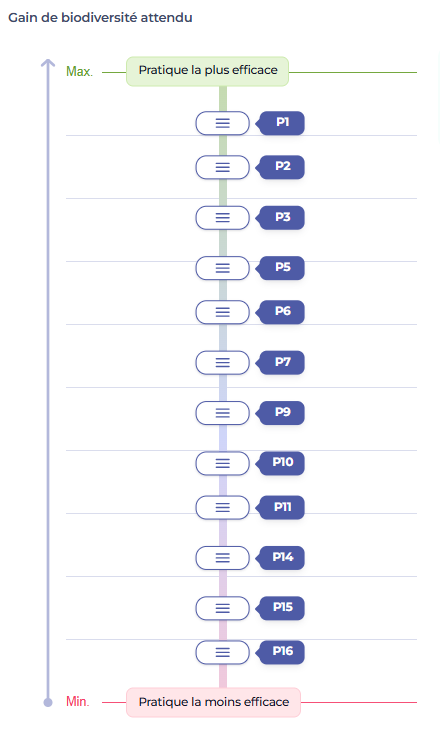

Positionnez une ou plusieurs pratiques sur les bornes de l'échelle de gain et espacez les pratiques restantes afin que les écarts soient proportionnels aux gains de biodiversité attendus.

Affichage de l'écran de l'exercice

On retrouve, à gauche, le menu des pratiques ainsi que leurs états (évaluées / éliminées du set d'items). Lorsqu'une pratique est cliquée on peut modifier les valeurs entrées lors de l'étape 1. A droite, la liste des pratiques éliminées du set ainsi qu'une mise en valeur de la pratique en cours de positionnement. Au centre, l'échelle sur laquelle il faut réaliser l'exercice.

Positionnement initial

Positionnement final possible

Le fonctionnement du deuxième exercice est similaire au premier. Les différences sont qu'il faut fixer soi même ses bornes et que nous comparons maintenant les pratiques entre elles (inter) et non plus les niveaux d'une même pratique (intra).

On demande aux participant(e)s de repositionner les pratiques afin que les écarts représentent la différence relative entre les gains de biodiversité attendus. initialement les pratiques sont positionnées avec un écart homogène et selon l'ordre de présentation propre à l'évaluateur(ice) (différent d'une personne à l'autre).

Une fois l'évaluation faite, l'expert(e) nous indique son niveau de confiance dans le positionnement réalisé. Ces niveaux de confiance permettent d'appréhender une partie de la variance intra-évaluateur(ice).

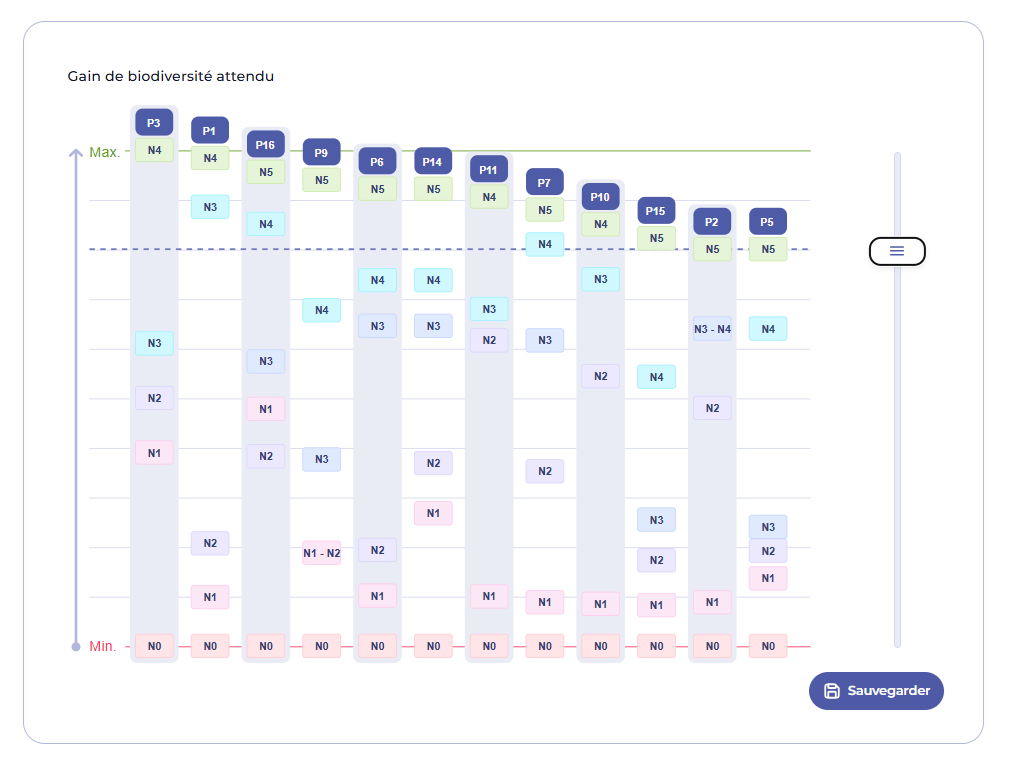

Exercice 3 : Ajustement de la vue d'ensemble

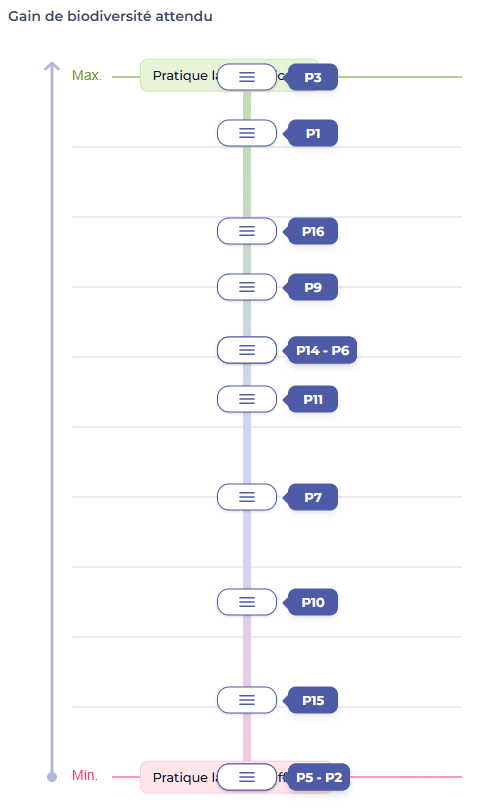

Vous avez une vue d’ensemble de vos évaluations précédentes. Ajustez le gain de la moins bonne pratique par rapport à la meilleure, sur l'échelle de gain de biodiversité attendu.

Affichage de l'écran de l'exercice

Cette fois ci l'exercice est d'ajuster la hauteur relative de la pratique la moins efficace par rapport à la plus efficace (la moins efficace est positionnée arbitrairement à 50% de la hauteur de la pratique la plus efficace au début de l'exercice). Lorsque le curseur est déplacé toutes les positions intermédiaires des niveaux et des pratiques sont recalculées. Ce calcul permet de faire correspondre les écarts relatifs renseignés dans les exercices précédents avec la nouvelle hauteur relative de la moins bonne pratique.

On retrouve, à gauche, le menu des pratiques ainsi que leurs états (évaluées / éliminées du set d'items). Si une pratique est cliquée on peut modifier les valeurs entrées lors de l'étape 1. Au centre, l'affichage des évaluations précédentes mises en relation (détaillé ci-dessous). Lorsque la souris survole un niveau, ce niveau s'affiche à coté de la souris pour en détailler le contenu. A droite, le curseur pour positionner la hauteur de la pratique la moins efficace.

Détail de l'affichage exercice 3

Le curseur est à positionner comparativement à l'ensemble de l'affichage. Les ajustements à la marge ne sont pas possible bien que l'on puisse réajuster les valeurs de l'exercice 1 en cliquant sur la pratique dans le menu.

Avec les mêmes résultats pour les exercices 1 et 2

Positionnement final possible (1)

Positionnement final possible (2)

Une fois que vous êtes satisfait(e) de la position de votre curseur, veuillez cliquer sur le bouton "terminer" en bas de votre écran, à coté de la barre de progresion. Cette action nous permet de considérer votre évaluation comme terminée. Ceci ne vous empechera pas de revenir la modifier, au besoin, jusqu'à la fin de la campagne.

Indiquer que vous avez terminé

Cliquer sur "terminer" ouvrira une fenêtre de dialogue (qui n'apparait qu'au clic sur ce bouton). Elle vous permettra de nous indiquer si vous souhaitez être remercié nommément lors de la publication de nos résultats. Ces remerciements prendront la forme d'une liste et seront, bien sûr, décorélé des participations individuelles.

Consentir a être cité nommément dans les résultats

Parcours additionnels

Les parcours additionnels ne sont pas obligatoires et peuvent n'être remplis que partiellement. Ils sont, cependant, une véritable valeur ajoutée de la méthode. En effet, ils permettent d'appréhender des combinaisons de pratiques et de milieux d'implantation qui demanderaient des plans d'expériences trop complexes pour de la mesure in vivo. D'autant plus, lorsque l'on prend en compte les aléas contingents à la mesure du vivant sur le terrain.

Présentation

Les parcours additionnels ne sont accessibles qu'une fois le classement du parcours obligatoire (étape 1, 2 et 3, détaillées ci-dessus) réalisé. Ces parcours ne sont pas ordonnés, vous pouvez commencer par celui de votre choix et les remplir dans le désordre.

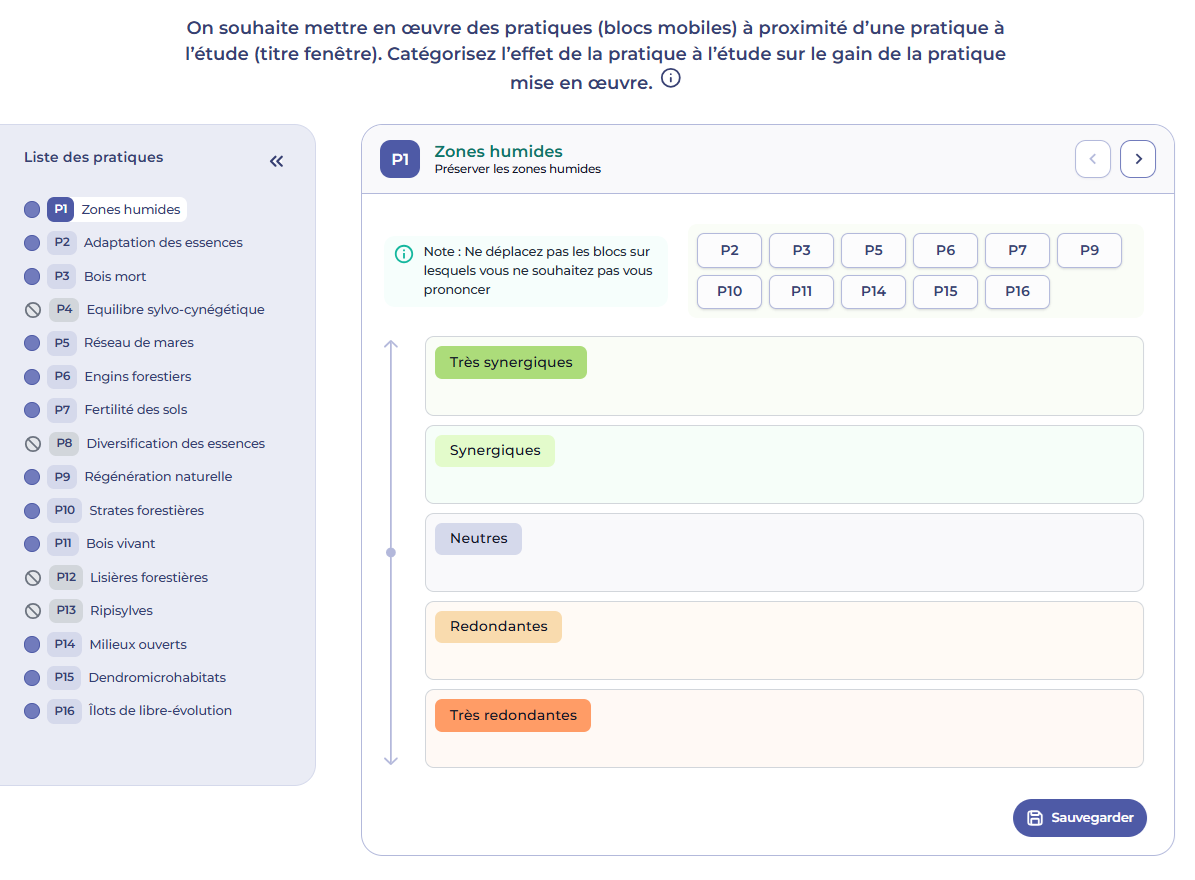

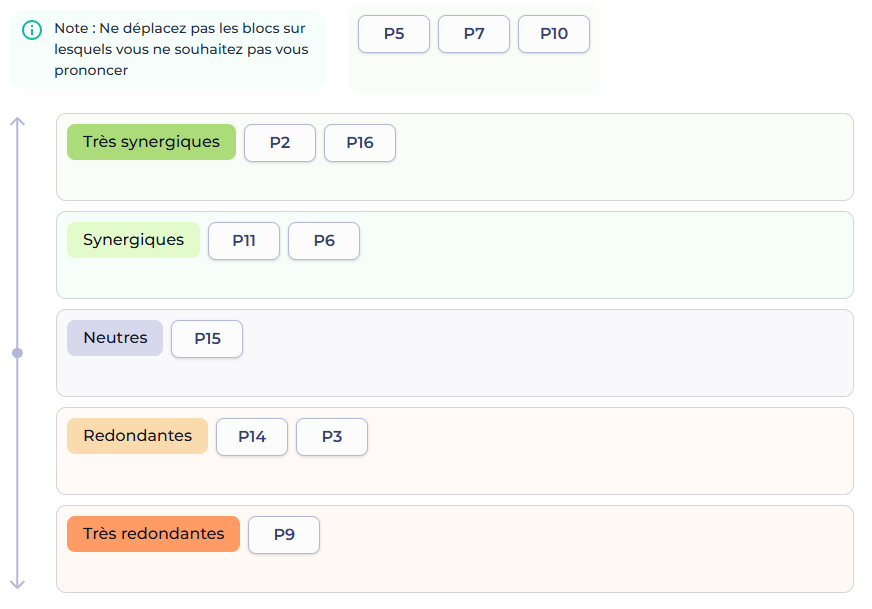

Exercice additionnel : Interactions entre pratiques

Lorsqu'une pratique est mise en œuvre, son gain attendu peut être amélioré ou réduit par la présence d'une autre pratique.

On souhaite mettre en œuvre des pratiques (blocs mobiles) à proximité d’une pratique à l’étude (titre fenêtre). Catégorisez l’effet de la pratique à l’étude sur le gain de la pratique mise en œuvre.

Affichage exercice interactions entre pratiques

A gauche, le menu des pratiques qui permet de naviguer entre les pratiques pour renseigner celles de son choix. En titre de la fenêtre, la pratique à l'étude, considérée comme présente dans le milieu. En haut de la fenêtre, les blocs mobiles représentants les autres pratiques, à déplacer dans les cases correspondantes. On catégorise la relation envisagée lors de la mise en oeuvre de la pratique indiquée dans le bloc à proximité de la pratique en titre de la fenêtre. Sont exclues celles que l'évaluateur(ice) aurait jugé comme hors de son champ de compétence.

Catégorisation finale possible avec P1 (titre de la fenêtre, non visible ici)

Afin de faciliter la tache de l'évaluateur(ice) nous suggérons des relations de symmétrie. Si le couple P1 ➜ P2 a été renseigné comme "très synergiques" (P1 titre de la fenêtre) alors lors de l'évaluation de P2 on propose d'emblée que P2 ➜ P1 soit "très synergiques" en plaçant le bloc P1 dans la case correspondante. Le bloc reste mobile mais les pratiques se remplissent ainsi au fur et à mesure de l'expérience. Les blocs non déplacés représentent les relations qu'on ne sait pas qualifier.

Cet exercice permettra d'adapter les gains de biodiversité attendu par un projet multipratiques, de prendre en compte l'existant et d'encourager des projets composés de pratiques qui se portent bénéfices.

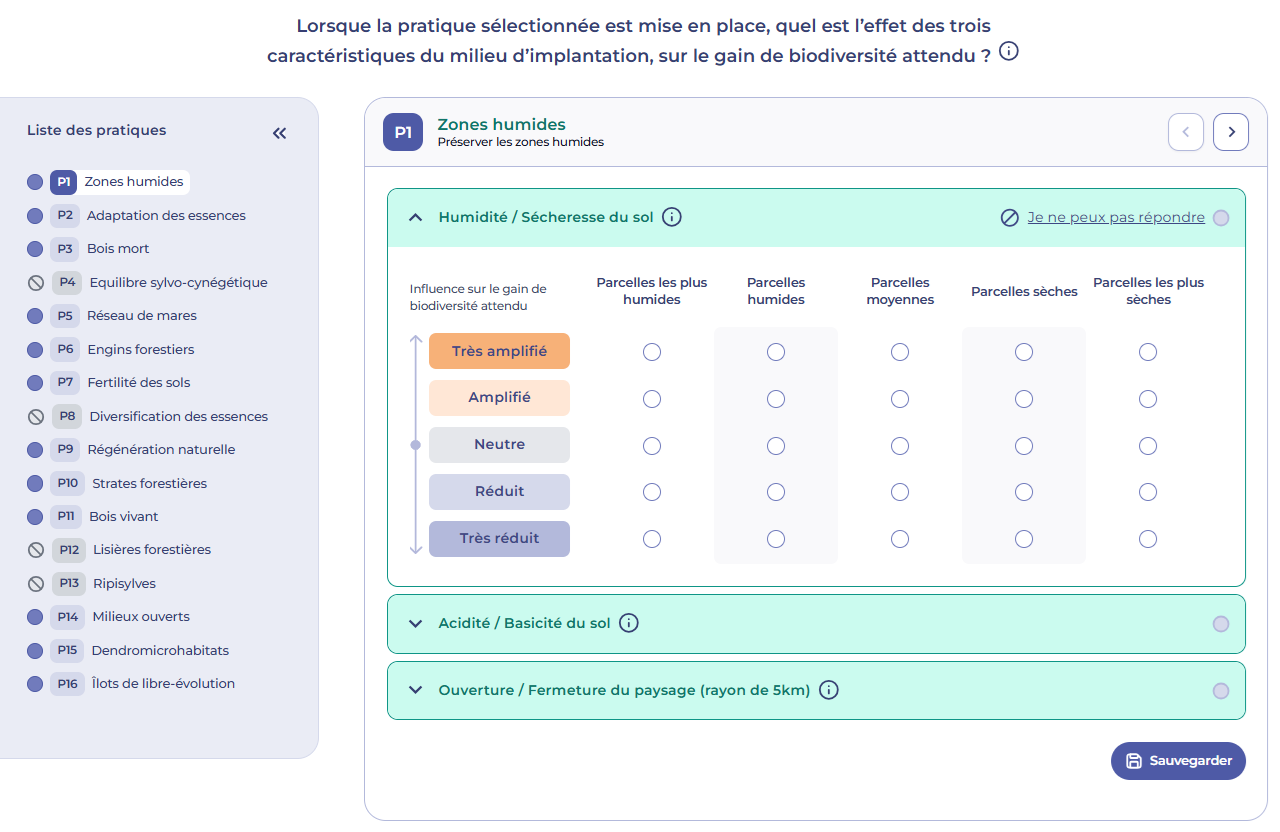

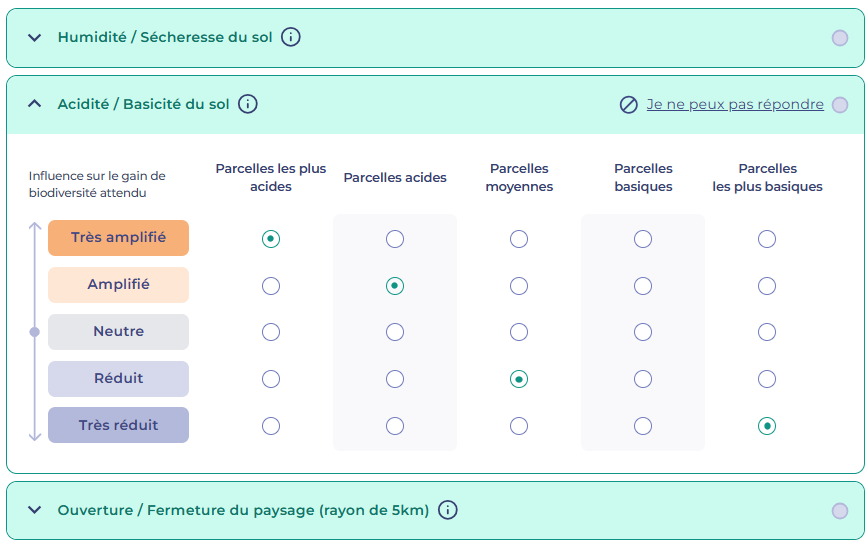

Exercice additionnel : Effet du milieu d'implantation

Catégorisez les effets des caractéristiques du milieu d'implantation sur le gain de biodiversité attendu par les pratiques.

Lorsque la pratique sélectionnée est mise en place, quel est l’effet des trois caractéristiques du milieu d’implantation, sur le gain de biodiversité attendu ?

Affichage de l'écran de l'exercice

A gauche, le menu des pratiques qui permet de naviguer entre les pratiques pour renseigner celles de son choix. En titre de la fenêtre, la pratique à l'étude considérée comme présente dans le milieu. On demande de renseigner l'effet de conditions pedo-climatique / physico-chimique / paysagère sur la réalisation du gain de la pratique étudiée. Nous sommes conscient(e)s que humidité, acidité et ouverture du paysage ne sont pas exhaustifs pour décrire un milieu. Ils nous permettent de couvrir différents aspects pour tester le mode de recueil et l'effet sur le calcul du gain.

Il faut considérer le gradient de répartition des parcelles sur l'ensemble du socio-écosystême donné. Par exemple "parcelle les plus humides" ferait référence aux parcelles les plus humides parmis les forets exploitées en climat tempéré d'Europe occidentale.

Catégorisation finale possible

Il n'est pas nécessaire de tout renseigner pour qu'une participation soit prise en compte.

Cet exercice permettra d'adapter les gains de biodiversité au milieu dans lequel le projet se réalise et d'encourager des projets qui bénéficient vraiment de leur milieu d'implantation ou de repenser des projets qui ne seraient pas adaptés à leurs milieux.